202502月号 見沼通船堀

2月23日は天皇誕生日ですが、徳仁親王時代に『水運史から世界の水へ』と題するNHK出版社から出された御著書があります。この御著書は昭和62年から平成30年までの講演を集めたものです。徳仁親王時代に非常に水に関してご関心があられ、あらゆる面から研究されています。

昭和62年(1987年)に徳仁親王がネパールに行かれたとき、ヒマラヤのポカラという町のサランコットの丘付近で水を求めて甕を手に女性や子供が集まっていたそうです。其処を通るとき、水道からはポタポタとしか出ない水に甕に一杯入るまでどのぐらい待つのだろうと思われたそうで、そこから水に関心を持たれたそうです。

私たちは普通の家庭ではちょっとひねれば沢山の水が出ます。一滴の水にももっと感謝したいものです。

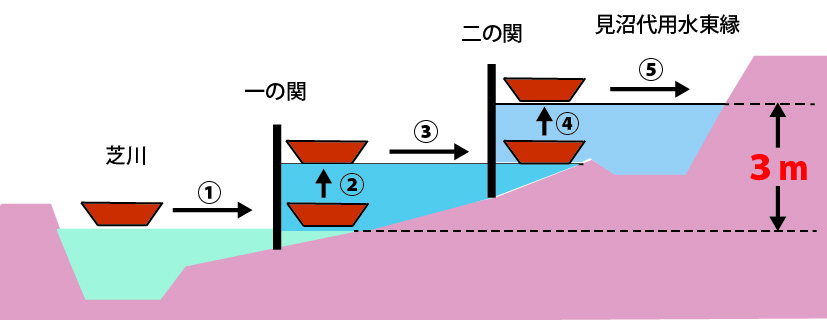

徳仁親王は昭和58年(1983年)から2年間イギリスのオックスフォード大学に留学され、17~8世紀のテムズ川の水運について研究されて特に川や運河に設置された閘門(水位の異なる河川や運河、水路に設けられる船を通航させるための施設)に関心を持たれ、帰国後、日本における水運の研究を為されました。前著に『日本でも、すでに一八世紀前半には閘門が建設され、広く利用されていたことを知りました。しかも、我が国最古の閘門は、首都・東京の北に隣接する埼玉県にあったことがわかり、驚きました。調べを進めるうちに、この閘門がつくられた背景には、現在の東京、当時の江戸に幕府が開かれるにあたっての、長い水との闘いの歴史が秘められていること、そして、日本最古の閘門の付いた運河である「見沼通船堀」が、いわばその象徴ともいうべきことに気付きました』と書かれています。見沼はご存じの通り教化部の近くにあります。この「見沼通船堀」は規模は違いますがパナマ運河と同じ方式の運河で、パナマ運河より100年以上前の江戸時代に造られた事が凄いと思いました。この通船堀の開運により、水運の範囲が広がり、荒川、隅田川を通り、この周辺の村々と江戸が結ばれました。江戸へは見沼周辺で採れた農作物や薪、柿渋、味噌、醤油などを運び、江戸からは肥料や油、日用品などが村々にもたらされました。昭和6年通船許可の終了と共に約200年続いた見沼通船は終わりました。

これからも先駆者に感謝し、世の中に役立つことを実践していきたいと思います。